En torno al abstraccionismo

/por Antonio Gracia/

Semillas

No hay pulsión más fuerte en el hombre que la de la inmortalidad. El instinto de supervivencia anida en los genes humanos y animales, y su insatisfacción provoca actos como el de Eróstrato. Ese es el origen del arte: la creación de un yo inmaterial —prolongación del propio— que levite sobre el tiempo y mantenga vivo al artista creador. Para conseguirlo, el hombre inició un proceso de abstracción de su propia carnalidad hasta convertirla en espiritualidad. Un día observó que otro como él yacía inerte, muerto, en un lugar inhóspito, y ya solo existía en su memoria. Con ésta lo resucitaba, así que pensó en resucitarse a sí mismo de igual modo: prolongando su ser en sus obras, dándoles la vida que anhelaba para sí. Empezó a conquistar la eternidad desde Altamira.

La conquista del mundo por el hombre ha ido desde la apropiación de los espacios físicos hasta la exploración del continente más sumergido en su conciencia: de la interpretación del mundo a la expresión de su mundo, de la realidad exterior de la Naturaleza a la creación de otra realidad u otra Naturaleza síquica, verdadero demiurgo de todo cuanto existe en la materia visible e invisible. En fin, ha logrado la comprensión de las cosas con forma y la expresión de esa otra cosa sin forma que es lo que late en la mente.

En ese camino ha llegado desde la figuración de cuanto vemos a la configuración figurativa de cuanto no vemos más que al expresarlo, escribirlo, pintarlo, componerlo: a la concreción formal de lo que carece de ella.

Metamorfosis artísticas

El arte es la reconstrucción de un diario de la humanidad que jamás se escribió. En él se refleja la íntima historia de los anhelos y desengaños del ser humano desde el origen, sus devastaciones y sueños, su identidad. Cómo fuimos y cómo quisimos y queremos ser.

Ahora bien: el hombre es un ser cambiante, como su entorno, semejante a un camaleón que se adapta a él tanto como lo altera. Busca el mejor modo de perpetuarse, la mejor construcción artística a través de estéticas idóneas; se convierte en pirámide, catedral, libro, cuadro, sinfonía. De tal modo, tras tan larga caminata en busca de identidad perpetua, ¿qué nos dicen las artes todavía? ¿Nos llegan sus caminos? ¿Y por qué camina el hombre tanto sino porque, además de por su afán perfeccionista, en el sendero acecha el darwinismo artístico, esa lucha por la supervivencia en la que cualquier creador con genio y ciencia puede arrebatarnos, con su mejor construcción, la perennidad, pues el futuro solo es de los mejores —y ser mejor significa matar, hacer olvidar, a los demás—? Triunfar es matar al otro, y la muerte de lo ajeno la inmortalidad de lo propio. Así, todo es un intento de edificar un carpe diem intemporal, valga la paradoja. Es un deseo de hallazgo definitivo, de perfeccionamiento, que implica búsquedas y que a veces parecen pérdidas del norte perseguido. ¿Tal vez ocurre eso hoy? ¿Se ha perdido, o desorientado, el creador?

Observemos: el espectador se pasea entre los cuadros de una exposición. Busca en ellos un espejo de la naturaleza, como ha hecho la pintura desde sus inicios —salvo en el último siglo—. Pero los colores, líneas y volúmenes tradicionales se han liberado de las formas con las que representaban la realidad visible y muestran un paisaje, al parecer, sin orden. ¿Qué ha ocurrido en el arte? ¿Ya no se puede decir de ningún cuadro que —como de La Gioconda— es un paradigma esencial del ser humano? ¿Dónde están las figuras que mostraban una escena campestre, retratos o batallas? Incluso los últimos pintores antes de las vanguardias mostraban una imagen reconocible en la realidad, por muy impresionistas que fueran. Pero ahora, en los autores del último siglo, ¿qué hay que mirar, reconocer, calificar? ¿Dónde está la imagen?

La construcción de una forma, un estilo, una idea es la sucesión acumulativa y restrictiva de unos impulsos y criterios a lo largo del tiempo. ¿Qué ha sucedido desde el Renacimiento? Que el autor ha ido separando y uniendo libremente lo que ve y lo que siente. Ha pasado de mero espectador y reflector de las cosas a inventor; a creador de un mundo alternativo o complementario del cotidiano. Así se llega al abstraccionismo. Para ello el pintor —el poeta, el compositor— ha añadido a sus ojos los de la mente emancipada de preceptos y ha pasado a ser un visionario: ve lo que tiene ante sí y lo que hay dentro de sí. Y esto es lo que trata de expresar: la pura sensación sin apoyaturas figurativas ni equivalencias apriorísticas del mundo en que vivimos. ¿Cómo se ha llegado a tal alejamiento?

Un día Kandinski regresa a su casa y observa un cuadro que le fascina. ¿Cuándo ha pintado ese resplandor de formas ignoradas y colores fulgentes, ese trueno inasible que no cabe en los cánones? ¿Cómo no ha sido consciente de tal descubrimiento? Finalmente, su esposa se disculpa por haber colocado el cuadro en una posición incorrecta, pero Kandinski ya ha visto lo que presuponía: que el arte no tiene por qué ser una imitación de la naturaleza, sino que es otra naturaleza, la mental; y sus elementos son una abstracción de los sentidos, que precisan su propia forma o figura, y que necesita crear, inventar su propio alfabeto (algo similar le ocurrió a Stravinski cuando, ante la violencia que sentía al escuchar en sus entrañas La sacrée, dijo: «Puedo interpretarla en el piano, pero no sé cómo llevarla al pentagrama» y, semejantemente, a J. Cantero cuando afirma: «Cuando escribo traduzco desde un idioma que no conozco a otro que también desconozco»). Y se aleja de la realidad visible para escudriñar la invisible y figurativizar lo visionario; lo informe del siquismo. Los paisajes interiores deben encontrar su manifestación expresiva en el cuadro, y para eso es preciso un nuevo lenguaje, que pasa por construir desde las ruinas de lo anterior y edificar sobre ello de modo que lo expresado no se refiera sino a sí mismo. Esa falta de referencia al mundo ajeno —la autorreferencialidad— es lo que dificulta la aceptación del espectador, pues la historia de la pintura hasta ese momento se fundamenta en la imitatio, no en la creatio. Así es como empieza la búsqueda de paradigmas de la modernidad. Y, como en cualquier otro arte, si esos paradigmas no lo son del hombre esencial, nada valdrán por mucho que aspiren a ser cumbres artísticas. ¿O acaso una lata de coca y un urinario son algo más que fantochescos iconos de la coyuntura social?

La trayectoria

¿Cuál ha sido el proceso, o la trayectoria, de ese cambio? Situémonos ante la Improvisación 35 de Kandinski. Puede ser un cúmulo de objetos informes, la efigie de un ser desconocido, la metáfora de un ente conocido, un ángel que prefigura otra belleza, un monstruo que devora la sensibilidad, la metamofización de un alienígena, un apocalipsis o una parusía, pero es, en verdad, «un no sé qué que queda balbuciendo», en palabras de Juan de Yepes; un misterio con forma de misterio que cada espectador resolverá con su mirada. El cielo liberado del infierno puede estar detrás de estas pinturas, igual que los bisontes o los ciervos no eran tan solo ciervos y bisontes. Como digo, puede ser una Venus o una Gorgona; y no importa lo que sea si es un fragmento del ser humano.

La Improvisación 35 tiene más de música y lírica intemporales que de pintura renacentista. Ha seguido otro canon: el de la subjetividad rayana en el éxtasis. ¿Sería sacrílego decir que es La Gioconda del arte abstracto? Como aquélla, suma a sus virtudes un calificativo poco utilizado al hablar de arte: la elegancia, que es el equilibrio armonioso que hay entre lo bello y lo exquisito una vez eliminados lo feo y lo estridente. Giorgione creó un cuadro indefinido con La tempestad, pero allí sigue siendo el ojo físico el que pinta, y el del espectador el que no sabe con certeza qué contempla. En cambio, la actitud de Kandinski recuerda la anotación de Mallarmé: «La acción de esta obra transcurre en la mente del espectador, no en el escenario». Y es que la única realidad que existe es la que forja el cerebro; la sensación invasora convertida en pensamiento con palabras, colores o notas. Retrato de la magia: ése es su nombre.

¿El fin de la pintura o dar fe de otra existencia?

Como digo, en la pintura abstracta el ojo que ve ya no es solo el pincel, sino también el espíritu; y el alfabeto ya no es la línea dibujatoria sino el color y la forma, el volumen y no la perspectiva; no se expresa la figura física sino la síquica, de manera que el cuadro contiene un figurativismo sicológico errante, y es más un confesionalismo autorial que una recreación de la realidad exterior. Es una emanación del irracionalismo, una formulación del éxtasis, un autorretrato íntimo que no busca la belleza de la representación o reproducción de los objetos, sino que crea objetos, fragmentos de identidad del yo sensible, intelectual, visionario. Una creación, no una expresión de lo ya creado. Los elementos reunidos no pretenden ser fieles o infieles a una realidad existente fuera del cuadro: son la única realidad de lo que vemos. Observando la evolución de Kandinski apreciamos el alejamiento de las formas de la realidad externa hasta desfigurarse y la aparición e inclusión progresiva de otras formas desconocidas que sin duda pretenden moldear una realidad inédita, invisible para los ojos, pero sentida como impulso o sensación interior. Es decir: el oleaje que diluye las figuras y traza otras inéditas para la conciencia. Parece como si hubiera querido negar al Courbetque afirmó que «lo que no existe en la naturaleza no pertenece a la pintura». ¿No son algunos de sus cuadros una explosión del universo? Antes el autor mostraba su estado de ánimo otorgándoselo a la figura recreada; ahora la figura es su estado emocional, y por ello irreconocible o inexistente en lo que ven los ojos. Tal vez por eso Paul Klee afirmó: «El arte no reproduce lo que vemos, sino que nos hace ver». Eso es: la eclosión del universo interior. Cada uno de nosotros no se ve a sí mismo en el cuadro tradicional, que solo expresa lo que reproduce el espejo. Este no refleja nuestro yo absoluto. Y tratando de reflejarlo surgen esos «Cuadros maravillosos que la vista descubre al pensamiento» (Nodier). ¿Qué hay en el cuadro? Ya no hay un rostro, ni una mueca de un rostro: hay un enigma de múltiples significados; no hay una realidad sino una apariencia, un paisaje interior, un fantasma de mundos invisibles. La abstracción busca, pues, ser un arte puro. Misticismo, teosofía y demás ciencias ocultas (el mismo Kandinski escribió De lo espiritual en el arte, verdadero manifiesto de sus principios), junto a la sinestésica música y la sombra de la geometría pondrán sus fertilizantes para que los frutos de la cosecha abstraccionista sean muy variados y de límites confusos.

Insisto: ¿qué proceso ha seguido ese alejamiento, o nueva concepción, del cuadro? En el principio —por decirlo así—, Brunelleschi, Donatello yMasaccio (arquitecto, escultor, pintor), estudiando el espacio, inventaron la perspectiva, que permitía representar las tres dimensiones. Y durante quinientos años la perspectiva fue la forma de ver el espacio, hasta que el cubismo mostró su falsedad (aunque no vemos cubistamente si no nos movemos: nuestra mirada no es cubista, como no es abstracta). También fue desapareciendo el tema argumental. Lo religioso dio paso a lo histórico y esto al retrato de personajes vivos, animales, paisajes, bodegones (naturalezas vivas o muertas), disolución de la línea, desinterés por la exactitud del dibujo, el esquematismo, etcétera, hasta pasar a primer término la preocupación por la luz y las sombras… Y al igual que Tiziano quebrantó los contornos de la luz y de las sombras, el pintor abstracto deforma las formas usuales, las estira, flexiona, reduce… para darles perímetros inéditos. Si antes el cuadro contaba una historia, ahora muestra una víscera síquica.

Y si Van Gogh en busca de sí mismo, o Gauguin persiguiendo la mujer roussoniana y el buen salvaje, fortalecen el color, aún lo subordinan al objeto reconocible (paisaje, rostro, escena familiar, interior, bodegón…). Es Kandinski quien independiza el color y lo convierte en protagonista de sus pinturas, en solista de sus conciertos o sinfonías de esplendores colóricos. Es el color y el arrebato lo que convierte El grito de Munch en otro icono, manifiesto y paradigma pictórico del terror sicológico en el hombre moderno: el de la disolución de la lucidez en la locura cuando el estallido del yo desparrama el sinsentido de la existencia (como sustrato, el rostro alucinado de Van Gogh, y como oposición, la serenidad de la Madonna Elisa).

Kandinski sentía que la renovación del arte debía venir de la victoria del irracionalismo sobre el racionalismo, como una efusión imprescindible de la sensibilidad; efusión volcánica de andrajos cerebrales los de sus cuadros que bien pudieran provenir de la necesidad de dar El grito. El problema consistía en lograr que el color y la forma, libres de toda representatividad, articulasen un lenguaje de contenido simbólico; en si las formas plásticas podían dar expresión externa a la vida interna. Y fue Málevich quien se encaminó hacia lo que llamó «un mundo sin objetos», exponiendo una tela que solo contenía un cuadrado negro sobre fondo blanco y luego un cuadrado blanco sobre fondo blanco, como cima de la depuración. Málevitch no hallaba ninguna tangencia entre la pura sensibilidad artística y la vida práctica cotidiana: «nada tienen que ver los problemas del arte con los del estómago o del sentido común». Gabo, en su Manifiesto, insiste en que el arte posee un valor absoluto, independiente del tipo de sociedad: «El arte es una expresión indispensable de la experiencia humana». Y Piet Mondrian, buscando la máxima simplificación de la representación de la realidad, limitó su vocabulario geométrico a la línea recta y al ángulo recto (horizontalidad y verticalidad) y a los tres colores primarios (azul, amarillo y rojo) con sus tres no colores blanco, gris y negro. En cambio Pollock diluirá los volúmenes al chorretear la pintura para autorretratarse en fieras ramificaciones cerebrales, como un émulo síquico de Van Gogh que se regodea en su vómito o lodazal al pasearse teatralmente entre los esputos que lanza sobre suelos y paredes.

Para Kandinski, Málevich y Mondrian la vida es pura actividad interior; por eso querían acercarse cada vez más a la verdad de la conciencia eliminando el mundo perceptible por los sentidos. Dijo Schoenmackers: «Queremos penetrar en la naturaleza de modo que se nos revele la construcción interna de la realidad». Se estaba modelando, con tal armonía, precisión y extraños equilibrios, un nuevo continente para un sereno —y robotizado— hombre futuro. Pero si amamos el arte empecemos a ser implacables en nuestras opiniones: por eso permítome decir que nada significativo hay, o encuentro, más acá de la visión kandinskiana, y todo me parece una idolatría de la técnica —que debe ser un medio para el conocimiento, no un fin— y su libertino utillaje para crear becerros de oro.

El fundamento analógico

Puesto que el mundo es tal como lo percibimos y representamos, en el proceso o andamiaje cognitivo hay algunos estadios entre causa y efecto, fundamentadores de lo que llamamos realidad. La mente no se contenta si no comprende, y solo comprendemos cuando hallamos lógica la relación entre causa y efecto. El arte nace de la analogía entre dos entes u objetos: el aludido y el alusivo o aludiente; lo escondido y el escondite. Primero es la semejanza expresa, la comparación. Después llega la identificación, la metáfora, que agrupa en un solo elemento los dos analógicos. Finalmente, el elemento expresado solo remite a otro solamente expresable mediante la ecuación sustitutiva, libre o libertina, lejana a la lógica, visionaria: referencia, sugerencia, identificación-visión. Las dos primeras pertenecen al campo semántico de la similitud y la denotación; la tercera al de la libérrima connotación: la visión, solo perceptible por su autor y la improbable empatía de un espectador ideal.

Si nos regimos por el criterio de la similitud, el objeto B es como el objeto A: son parecidos; y entonces la figura del cuadro es como la de la naturaleza: el arte imita a esta, que existe a priori. Es lo que ocurre, alejado de la mera reproducción, con el Rinocerhombre de Guillermo Bellod: en el paisaje verídico se inserta un personaje alegórico pero reconocible. Todo existe en la realidad salvo la mirada del autor:

Si es la identificación la que rige, B y A son iguales y por lo tanto A puede sustituir a B, de modo que un cuadro es una naturaleza y esta un cuadro. Ma non troppo: Caminando hacia la abstracción, ¿a qué apunta la siguiente obra de Sempere? Parecen sucesiones de colores, paralelas e imbricadas, que pueden remitir a cualquier cosa o a ninguna. ¿El título nos orienta o nos impone una realidad creada o recreada? Paisaje de junio: sí; bien puede ser una formulación de la primavera, la irisación del horizonte en varias capas brumosas… Pero entonces incluso puedo afirmar, acogiéndome a la coautoría de espectador, que por esa llanura castellana acaba de pasar el mismísimo Don Quijote, aunque los malandrines encantadores impidan verlo al resto de los mortales, ciegos porque no ven lo que está. Tal vez eso pintó Sempere, siempre que concedamos al artista permisividad en vez de libertad.

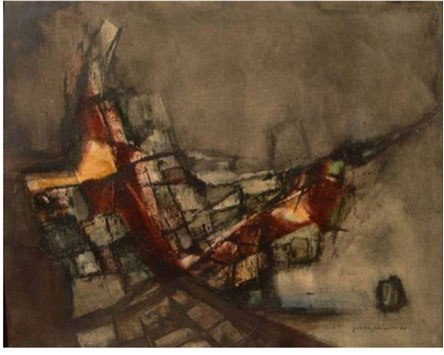

Por último, apartándose de la referencialidad, los ojos síquicos ven otra realidad invisible que el pincel pretende hacer visible. Es el objeto C, consecuencia de la creatio: hay otra realidad o naturaleza —la que existe en las sentinas de la mismidad— y es la que atisba el cuadro. Tal vez a esto alude Huidobro cuando afirma que no hay que cantar a la rosa, sino crearla en el poema. O tal vez todo se resuma diciendo que es el paso del objetivismo al subjetivismo absoluto. La autonomía del cuadro, la independencia de sus elementos, el fogonazo o impacto que provoca. En el arte abstracto el cuadro es exclusivamente un estado del alma, una extroversión de las sensaciones, no una versión del mundo exterior, ni una mirada a él. Al objeto C sólo lo conocemos por el cuadro, que solamente remite a sí mismo, crea una naturaleza a posteriori y es autosuficiente. Es como un electroencefalograma: la autorreferencialidad de Kandinskiy y toda la abstracción. Eso es lo que pretende Pérez Pizarro:

Sustrato sicológico

Varias son las razones de la metamorfosis abstraccionista, además de las pictóricas. Siempre el ser humano ha perseguido sus señas de identidad; la identificación de sus esencias y sus circunstancias para saberse único como especie, sociedad e individuo y como autor distinto de esas otras obras sustitutivas o complementarias de la realidad que llamamos arte. Eso es la originalidad: una carrera hacia el yo iniciado entre los griegos, impuesto durante el romanticismo y entrevisto en las vísceras del surrealismo. ¿Y no es el arte abstracto la culminación de la búsqueda de un yo eliminatorio de sus circunstancias? La búsqueda de originalidad y la fuga de sí mismo para expandirse y actualizarse, implícito en el propio concepto de obra de arte,lleva a unas estructuras cada vez más lejanas entre sí pero no ajenas, aunque lo parezcan por las batallas estéticas. Todo creador pretende crear un mundo propio, autóctono, no contaminado por los de los demás. Eso supone descreer de todas las estéticas después de haber aprendido de ellas; inventar un nuevo lenguaje con el que reconstruir el mundo y al hombre. Sin embargo, nunca se había separado tanto el arte de su tradición como con la llegada del abstraccionismo. En el crisol nutriente están las abstracciones rupestres, los diseños libres de la decoración oriental (basta echar una ojeada al arte musulmán para mostrar que lo que parecen ocurrencias ornamentales son figuraciones sin formas de la realidad, obras abstractas), la música pura de Bach —la que carece de indicación de instrumentos—, el yoísmo romántico, los autorretratos —mientras se autorretrata— de Van Gogh, los misticismos y sinestesias de Wagner o Scriabin, el atonalismo de Schönberg… O el freudismo, la escritura automática, que son, quizá, pasos en ese itinerario hacia la imagen sin forma pero formulada por los sentidos. El arte es un camino que anda alterando su efigie pero manteniendo su mismidad porque arrastra su pasado y previene su futuro. Por eso Gauguin pudo decir —y pueden decirlo todos los creadores— que «ayer yo pertenecía al siglo XIX y hoy al XX». Es decir: somos lo que heredamos y creamos. Algo había en el ambiente para que Flaubert previese, ya en 1852, «un arte situado entre el álgebra y la música» y para que Apollinaire escribiera, confirmándolo en 1913, que «la geometría es a las artes plásticas lo que la gramática es al arte de escribir».

Comoquiera, el concepto de imagen pictórica se ha ido diluyendo tras los siglos hasta desdibujarse y separarse del referente natural, como en el Altazor huidobriano la palabra se deshace para buscar otro lenguaje o se disuelve la melodía en los pentagramas wagnerianos para que a partir de Debussy encuentren otro melodismo cromático.

¿Es deshumanización lo que emana del artista de los últimos tiempos? Tal vez, más escondida, hay una muy humana razón del cambio paulatino de la figuración a la abstracción: la creciente conciencia de que el hombre ya no forma parte de la naturaleza y, por tanto, la naturaleza ya no conforma al hombre, quien no tiene motivo para reflejarla en su obra porque es algo ajeno a su mismidad. Es el destierro, la expulsión del paraíso, la conversión del hombre en un paria del sinsentido, con su consecuente orfandad y existencialismo. El escepticismo existencialista de principios del XX creó un hombre incrédulo necesitado de creer en algo; y es esa lucha íntima, el vacío interior que deja la falta de fe y esperanza —esa necesidad de exorcizar la agonía espiritual— la que desemboca o se vomita en el cuadro: cielos e infiernos. Ése es el origen.

Así pues, la huida de la realidad desecha toda referencia a la figura real, al figurativismo; y la búsqueda de otra realidad alternativa conduce a que el único referente en el cuadro sea la propia conciencia, lo informe, no figurativo o abstracto. ¿Es el arte abstracto la configuración de otra realidad o la deformación de esta? Tal vez se llega a la primera a través de la segunda. El irracionalismo, el visionarismo, el automatismo surrealista, el deseo de matar a Dios borrando sus gestos, que son los entes del mundo, son determinantes; y el asombro que produce en el propio autor queda manifiesto en los muchos títulos indefinidos: «composición», «improvisación»… Sin embargo la semejanza conceptual de muchas de las obras de diferentes autores muestra que el inconsciente está poblado de numerosos objetos innominados comunes que no son sino equivalencias figurativas universales: donde había objetos hay irrealidades o símbolos. Rige el verso de M. Heredia: «El nombre de la vida es Agonía».

El arte es la representación que cada hombre y estética hace de la época en que vive. ¿Y qué vivencias tienen los hombres de principios del XX sino las de una naturaleza en guerra y unos hombres enemigos del hombre desde el Plauto del homo homini lupus? ¿Cómo no iba a triunfar el existencialismo y el refugio en las luces de la mente perseguida por las sombras? Así que el universo síquico estalla y el cuadro se inunda de los sesos del pintor, como volúmenes o lascas en desorden. De otra manera, eso es lo que ocurre con el Guernica de Picasso: un estallido interno ha multiplicado en el vacío los fragmentos desjarretados y dispersos de la realidad del hombre.

¿Quién no ha sentido como injusto un mundo en el que nacemos con ansias de vivir y morimos a pesar del instinto de supervivencia? ¿Y que el Artífice de ese mundo parece no amar a sus criaturas puesto que las somete al sufrimiento de saberse mortales? Sea un Primer Motor Inmóvil, un Big Bang del Universo o un Dios religioso, Esa Inteligencia Todopoderosa podía evitar tal sufrimiento, y no lo hizo.

Recuerdo la página en la que Robinson Crusoe, desesperado ante el mar, considera su situación y trata de convencerse de la compatibilidad de un Dios con la circunstancia en que lo ha puesto. He ahí la gran tragedia de la humanidad —cuya autobiografía es el Arte—: saberse, a lo largo de la Historia, creada por un creador que abandona su creación al sinsentido de una existencia que en nada se parece al mejor de los mundos posibles, en palabras de Leibniz. Tristemente, que este sea el mejor de los mundos posibles significa que cualquier otro sería peor, a lo cual seguiría la ley de Murphy, la de que «si algo puede empeorar, empeorará». Y sólo el arte pretende, además de reflejar la gloriosa miseria del mundo, crear otro que redima y consuele con su belleza y su utopía. El mundo es un caos en el que la vida no tiene sentido. El arte crea un orden en el universo. Pero ese orden no puede integrarse en este mundo. Por eso el artista actual —pero también El Bosco, por ejemplo—, impotente ante su contumaz contumacia y utopía, acaba consigo mismo o con su arte, se bohemiza, se suicida. O sigue buscando a dios entre la niebla. O mira arbitrariamente excavando otras salidas de su laberinto.

Un arte definitivo

¿Es la abstracción, con sus ortodoxias y heterodoxias, el arte definitivo? El arte abstracto es tan figurativo como todos, aunque su figura no pueda hallarse en el mundo exterior o físico. La necesidad de encontrar lleva a creer que lo hallado es el verdadero hallazgo. En verdad, pintadas las esencias del ser humano, su Jekyll y Hyde, poco parece quedar por descubrir. Todo arte es vida porque nace de la vida; y de poco sirve si no da vida. Parece claro, por consiguiente, que todo arte debe contener al hombre y dirigirse al hombre. Así que primero tendremos que saber qué es el hombre o qué queremos que sea. Y después preguntarnos ante la obra qué aspecto humano, visible o invisible, pretende retratar. Porque lo que importa no es si reconocemos o identificamos un objeto en el cuadro, sino si ese cuadro, figurativa o abstractamente, contiene ese objeto metafísico que es el hombre. Todo se resume en qué decir, cómo decirlo y por qué. No es tan difícil saber cuál es el arte con futuro: basta aprender de las obras que no han tenido porvenir y sólo tienen un pasado efímero; y, por tanto, de las que han mantenido su vigencia porque el hombre intemporal se ha ido reconociendo en ellas. Decir lo esencial humano del homo sapiens buscando la idoneidad entre lo expresable y lo expresado, huyendo de los jeroglíficos y crucigramas del homo ludens. Al final de ese proceso queda la belleza como edén redentor de esta existencia.

Antonio Gracia es autor de La estatura del ansia(1975), Palimpsesto (1980), Los ojos de la metáfora (1987), Hacia la luz (1998), Libro de los anhelos (1999), Reconstrucción de un diario(2001), La epopeya interior (2002), El himno en la elegía (2002), Por una elevada senda (2004), Devastaciones, sueños (2005), La urdimbre luminosa (2007). Su obra está recogida selectivamente en las recopilaciones Fragmentos de identidad (Poesía 1968-1983), de 1993, y Fragmentos de inmensidad (Poesía 1998-2004), de 2009. Entre otros, ha obtenido el Premio Fernando Rielo, el José Hierro <Alegría> y el Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana. Sus últimos títulos poéticos son Hijos de Homero, La condición mortal y Siete poemas y dos poemáticas, de 2010. En 2011 aparecieron las antologías El mausoleo y los pájaros y Devastaciones, sueños. En 2012, La muerte universal y Bajo el signo de eros. Además, el reciente Cántico erótico. Otros títulos ensayísticos son Pascual Pla y Beltrán: vida y obra, Ensayos literarios, Apuntes sobre el amor, Miguel Hernández: del amor cortés a la mística del erotismo y La construcción del poema. Mantiene el blog Mientras mi vida fluye hacia la muerte.

Antonio Gracia es autor de La estatura del ansia(1975), Palimpsesto (1980), Los ojos de la metáfora (1987), Hacia la luz (1998), Libro de los anhelos (1999), Reconstrucción de un diario(2001), La epopeya interior (2002), El himno en la elegía (2002), Por una elevada senda (2004), Devastaciones, sueños (2005), La urdimbre luminosa (2007). Su obra está recogida selectivamente en las recopilaciones Fragmentos de identidad (Poesía 1968-1983), de 1993, y Fragmentos de inmensidad (Poesía 1998-2004), de 2009. Entre otros, ha obtenido el Premio Fernando Rielo, el José Hierro <Alegría> y el Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana. Sus últimos títulos poéticos son Hijos de Homero, La condición mortal y Siete poemas y dos poemáticas, de 2010. En 2011 aparecieron las antologías El mausoleo y los pájaros y Devastaciones, sueños. En 2012, La muerte universal y Bajo el signo de eros. Además, el reciente Cántico erótico. Otros títulos ensayísticos son Pascual Pla y Beltrán: vida y obra, Ensayos literarios, Apuntes sobre el amor, Miguel Hernández: del amor cortés a la mística del erotismo y La construcción del poema. Mantiene el blog Mientras mi vida fluye hacia la muerte.

No hay comentarios:

Publicar un comentario